およそ一年程前ですが自宅にあるRECBOX(HVL-AT1.0S)のHDDが壊れました。ずっと緑LEDが点滅するという状態。保証期間は過ぎていましたが便利な製品だったので修理に出すことに...。修理費が税込み1万円程度だったので修理(HDD交換)してもらいました。せっかくHDDが新品になったので、このタイミングでHDDをより大きな容量の物に換装することにしました。

0.RECBOXとは

RECBOXを一言で言うとAV家電の録画データのコピーが可能なNASです。もう少し言うと(特にこの頃の物は)録画データを自由にメーカー、機種を気にすることなくムーブできるデバイスだと言うことです。ちょっと聞くと当たり前のような機能ですがDTCP-IPのクソ仕様のおかげで意外にこれが難しい。現行品がどうなのか知りませんがHVL-AT1.0Sはその点優秀でした。

使用したHDDはWestern DigitalのREDシリーズ(NAS用)2TB(WD20EFRX)です。選んだ理由は以下です。

(1)24時間通電のNASでかつシングルドライブ構成なので耐久性が良いとされるNAS用の方が無難、

(2)製品の世代が古いので使用しているOSが2TB超HDDに対応しているかどうか不安

(3)HDD容量があまりに大きいと管理が雑になり、HDD故障の時の被害が甚大になる

以前、SeagateのIronwolfシリーズの方が価格的にリーズナブルだと書きましたが今もその考えは変わっていません。購入したタイミングでたまたまセールをしていて価格差が少なかったので一度試してみようと思った次第です。

CentosのソフトウェアRAIDにおけるディスク交換手順。mdadmコマンドとpartedコマンドの簡単な使用方法の紹介

リンク

換装作業は以下のように行っていきます。

(1)RECBOXの分解、オリジナルHDDの取り出し

(2)オリジナルHDDと換装用HDDの間でイメージコピーを実施

(3)換装用HDDをRECBOXに取り付ける

(4)RECBOXの起動、動作確認

ヤマ場は(2)のイメージコピーでしょう。

3.分解

分解はそれほど難しくありません。

(1)裏返して背面(ファンのある方)に近い側のゴム足2つを剥がす。

(2)ネジが見えるのでネジを外す。もう一つ分かりやすいネジも外す。計3個。

(3)上蓋を取り除く。マザーボードは底面側に取り付けられている。

(4)ハードディスクを固定している3カ所のネジを外す。(赤丸内

(5)ハードディスクを前方にスライドさせるように取り外す。(ここを雑にやるとコネクタを壊します。)

ちなみに使用されていたHDDはSeagateのごく普通のディスクですね。NAS用ではありません。

4.HDDイメージコピー

オリジナルHDDと換装用HDDをパソコンに取り付けてHDDのイメージコピーを行います。

ここでベアドライブを立てて接続するような(例:裸族のお立ち台)機器を持っていればPCレスのボタン一発でコピーできるのでしょうが、私はそれを持っていないのでソフトウェアでコピーします。

ただし、コピーしただけではHDDの残りの領域は未使用なままなのでこれを拡張する必要があります。データ用パーティションはWindowsやminitool、todo backupでは認識できない形式なのでLinuxシステムに接続する必要があります。我が家にはLinuxファイルサーバーがあるのでそれに接続します。

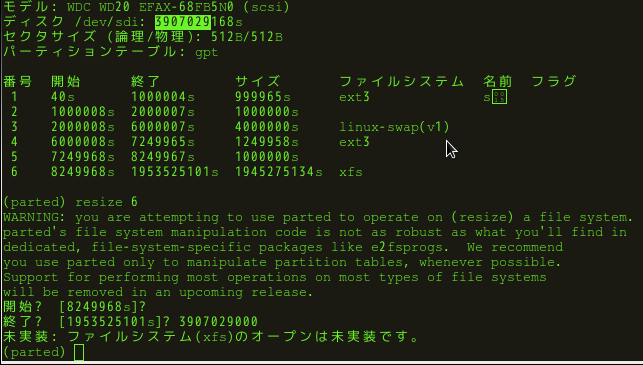

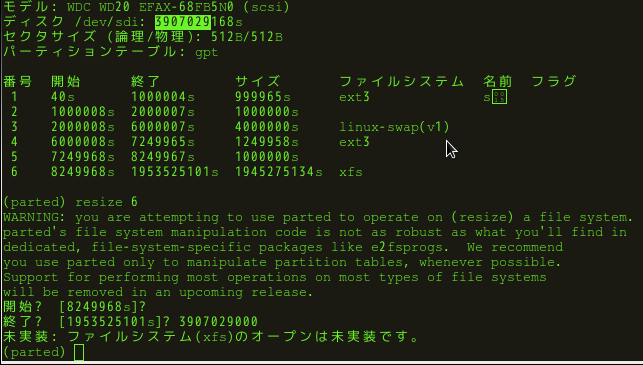

ところが、CentOS6.2のpartedコマンドはこのHDDのパーティションにあるXFSと言うファイルシステムに対応していないことがわかりました。

そこでUbuntuをLive DVDで起動して対応します。

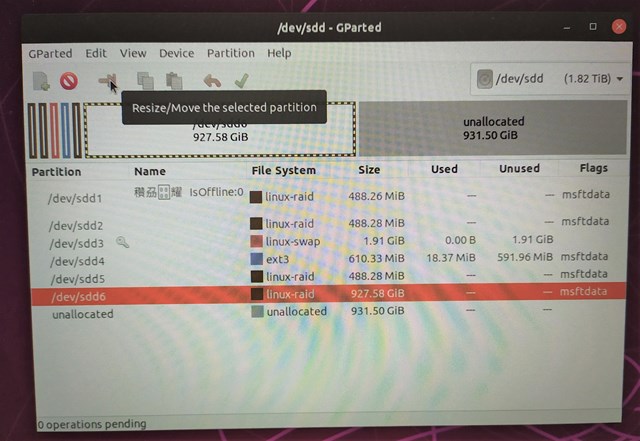

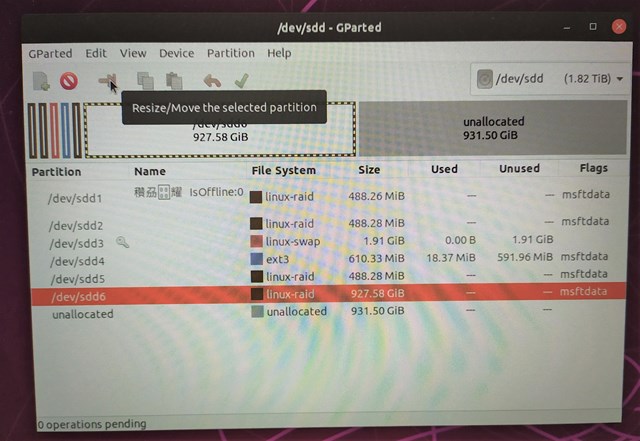

Ubuntuでgpartedを起動して6番目のパーティションを拡張しようとしましたが、画面上のresizeボタンが無効なままです。CentOSでxfsと表示された6番目のパーティションがlinux-raidになっていてこれが影響しているようです。しょうがないので6番目のパーティションをいったん削除して、未使用領域と併せて大きなxfsフォーマットでパーティションを作りました。

注:USB関連のエラーについて後で調べると、マザーボード(GIGABYTE AX360 Gaming 5)の BIOSの更新履歴に何度かImprove USB Device Compatibilityとの記述がありました。これが関係している可能性があります。

5.起動、動作確認(暫定)

仮に取り付けて起動を試しましたが、起動を表す緑のLEDの点滅が終わった後、ステータスLED(赤)が点灯しました。

状態を見ようとRECBOXアクセス用ツールのMagic Finderで検索しますが検索できません。そこでルーターのDHCPメニューでRECBOXにリースしているIPを探して(HVL-NNNNN:Nは数字)ブラウザでアクセスしました。

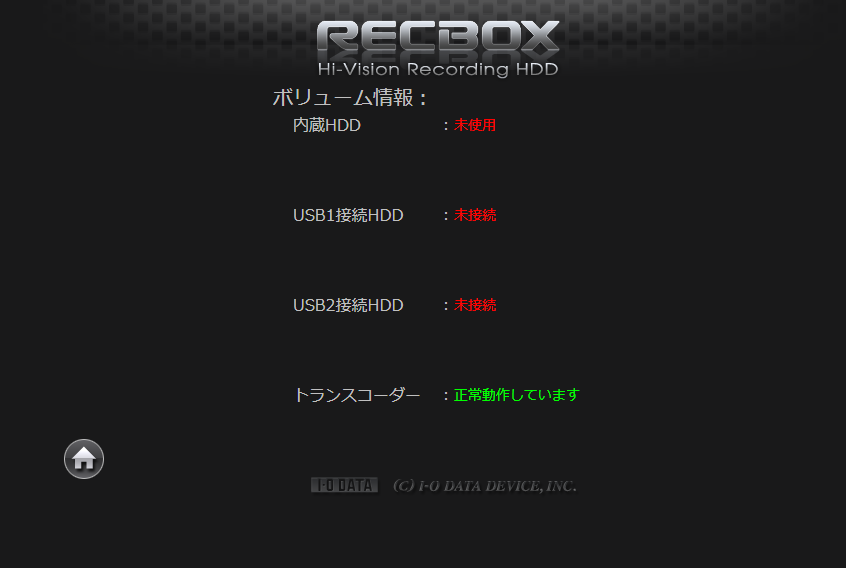

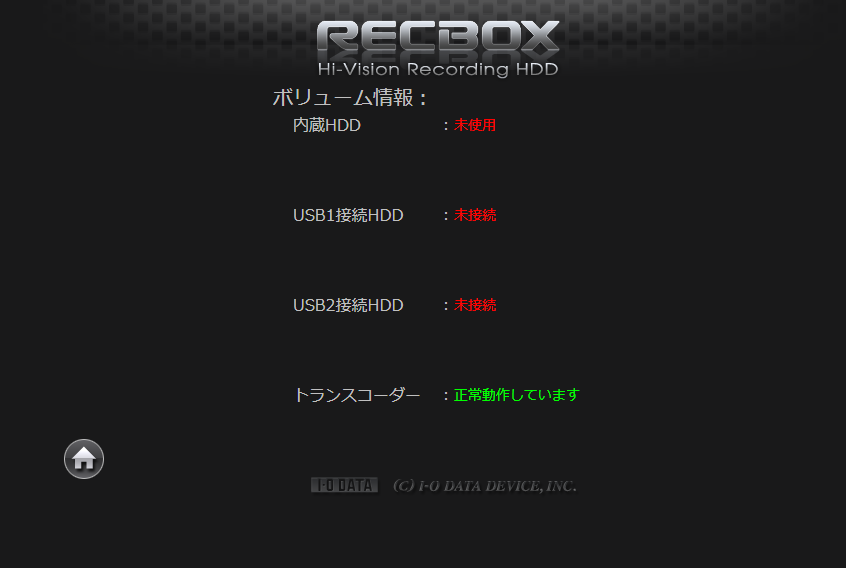

メインメニューからディスク状況表示をみると「未使用」という状態になっています。

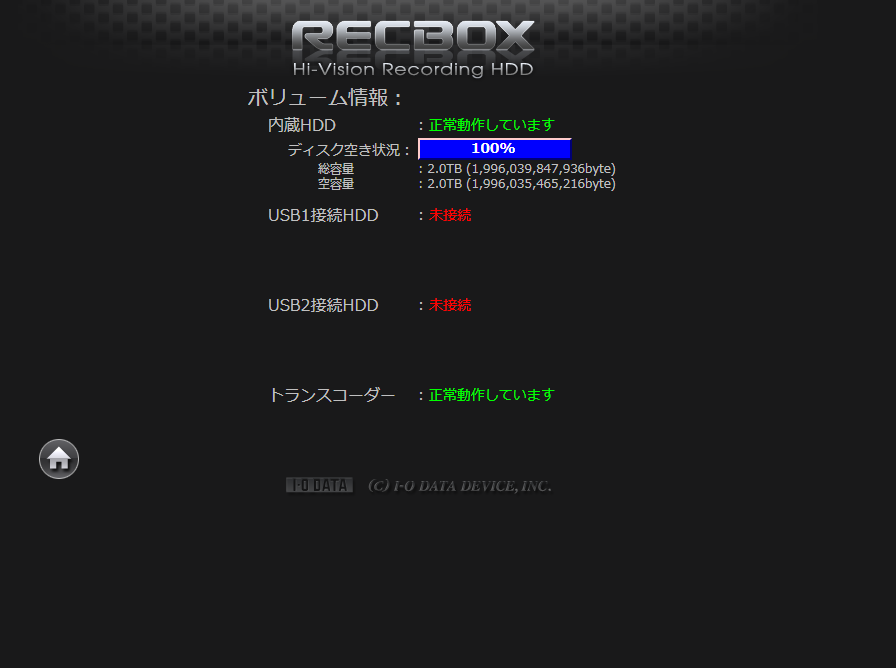

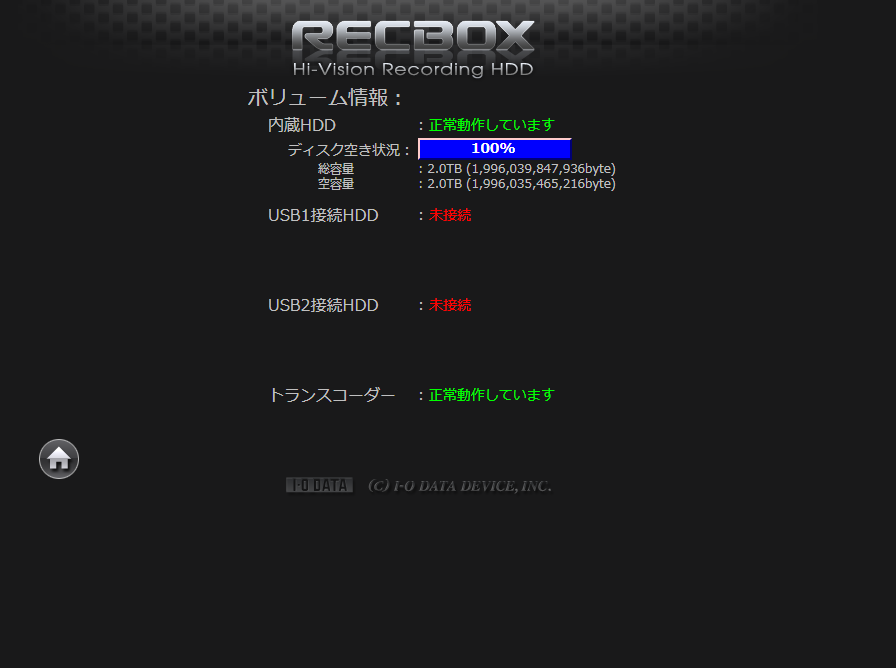

ネットで調べるとここでシステムの初期化をやってうまくいっているようなので「詳細設定」→「システム初期化」を実行しましたが状況は変わりませんでした。そこでディスク関連の操作が何かできないかと考えて「詳細設定」→「ディスク」をみると「チェックディスク」と「フォーマット」があったのでチェックディスクをしたところ、処理完了後ディスク状況表示が正常になりました。

これで正常稼働が見込めそうなのできっちり取り付けていきます。

6.取り付け

取り付けは分解の逆なので簡単です。

7.起動、動作確認

正常起動するのは暫定確認で終わっているので、本番環境(リビング)に持って行き起動と録画データの確認です。

起動は楽勝だと思っていたらまさかのビープ音とステータスLEDのコンボ攻撃。チェックディスクだけでは不十分だったのか?確実な初期化を目指してフォーマットとシステムの再起動を試みます。それでもやっぱり再起動直後はディスクが未使用状態になります。この状態でファイルシステムチェックを行うと正常に使える状態になります。HDDをクローニングした後のパーティション操作が影響している可能性大です。これは推測ですがOSの自動マウントが効かない状態になっていると思われます。fsckやmkfs等を行うことでマウントされているのではと思います。

起動直後は問題がありますがファイルシステムチェックであれば格納済みのデータも削除されるわけではないので当面は「起動」→「ファイルシステムチェック」で運用しようと思います。

録画データのコピーについては問題なく実施できます。

8.注意点など

やはり事前に心配したとおりディスクのクローニングとパーティション拡張でハマりました。

教訓としては以下でしょうか?

(1)HDDはどちらもSATA接続にする

(2)UbuntuのインストールDVDを予め作っておく

互換性については期待通りでこれまでデータの出し入れが難しかったJcomのセットトップボックやテレビ(東芝42Z1)からのコピーも問題なく行えます。さらにRECBOXからPCTV Plusへの移動も出来ます。